ダイナミックな環境変化

安定していた水質検査の結果とは異なり、水槽内では、視覚的にダイナミックな環境変化を見せてくれました。

ここでは、2019年9月28日~2020年8月4日まで行ったモナコ式水槽での育成より、その視覚的な環境変化をご紹介します。

水質検査の結果は、こちらをご参照ください

藻類の盛衰

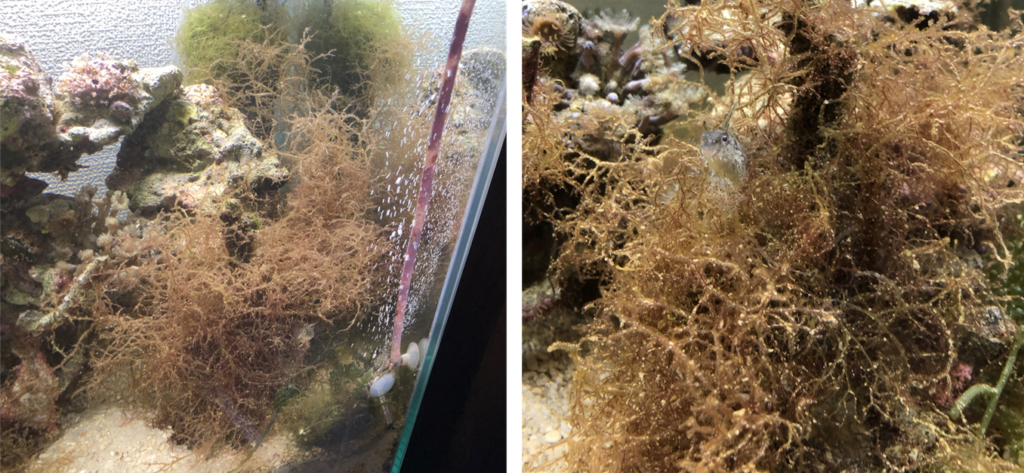

まずは、育成初期の段階(約3週目を過ぎたぐらいから)ですが、髭状の藻が優勢的に増殖しました。

硝酸(NO3)やリン酸(PO4)が検出されていないのに何故増えるのかということになりますが、あくまでも試薬の検出限界値以下だったというだけで、実際には藻類に必要な栄養素が必要量存在するために増殖していたと考えられます。

例えば、自然界の海で、富栄養化が引き金となってプランクトンが大発生することで起きる赤潮などの問題がありますが、富栄養化の基準値は、簡易測定試薬で検出できる数値よりも低い値です。

測定値が良好で、生体の生存に関わる様な直接的な影響はないといっても、微生物や藻類の盛衰にはおおいに影響したようです。

この髭状の藻類に対しては、タカラガイ5匹を投入することで解決しました。タカラガイの摂食スピードは凄まじく、3日ほどで粗方なくなりました。

海藻の盛衰

育成5ヶ月目の2月末頃から紅藻類のフノリ類の盛衰が見られました。

爆発的に増殖した良い写真がないのですが、フノリを摂食する生体は受け入れていなかったため、添付した写真の倍以上増えて、ライブロックの全面を覆う規模で増殖しました。

その後、枯れて溶出しました。この盛衰劇は約1ヵ月ほど続ました。なお、フノリ崩壊後に水質検査をしても、どれもNやP系は検出限界値以下でした。

植物プランクトンの盛衰

最も難儀したのは、植物プランクトンの盛衰です。

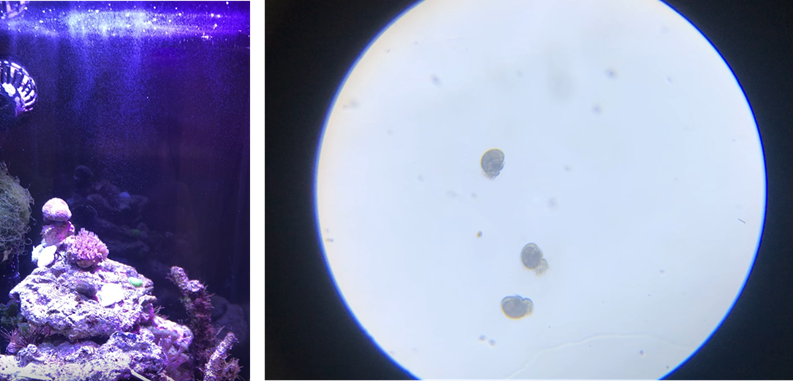

良い写真ではありませんが、水面に茶色がかった膜のようなものが覆う状況が良く見られました。すくい取って顕微鏡で見てみると、主に渦鞭毛藻類のアカシオオビムシ系と思われる植物プランクトンが、クルクル、ワラワラとうごめいているのが観察出来ました。

新しい生体投入時後などに良く見られ、輸送水などにたまった栄養素のためか2~3週間ほどのこの状態が続きました。

また、同じ理由で赤色のシアノバクテリア系の盛衰も見られることがありました。

なお、これらが異常増殖した時がありました。

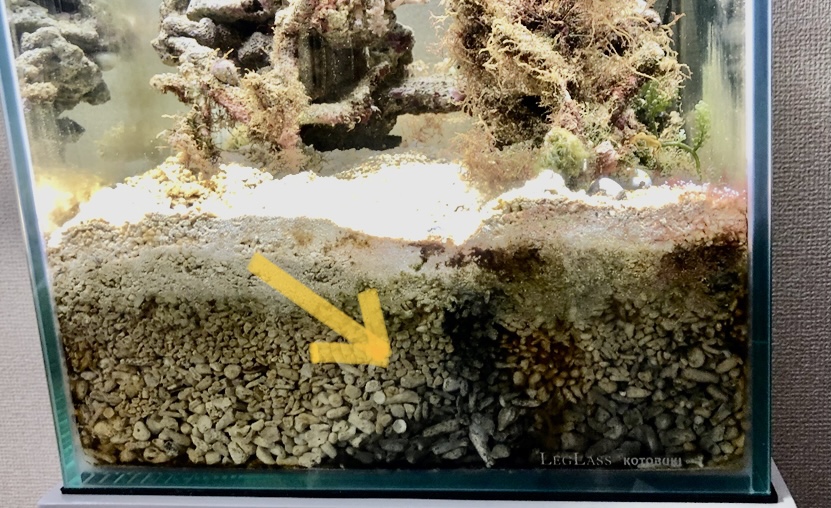

引き金は、アサリの斃死によるサンゴ砂内部での腐敗と硫化物発生エリアの出現だったと考えています。

7ヵ月目の5月に食用アサリを遊びで一個投入。子供と潜る様子を楽しみました。

しかし、3日後にはアサリが潜っていたサンゴ砂のエリアが、硫化水素発生時の独特の黒ずみ(硫化水素が鉄と反応して黒く変色する現象)を見せていました。

掘り出すとアサリの殻を発見しました。中身は無くなっていましたが、明らかに腐敗していたと思われます。

なお、育成中の生体への影響は見られず、元気そのものでした。また、育成水も濁ることなく綺麗なままでした。アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン酸は検出下限値以下でした。

しかしながら、これがトリガーとなり、黒ずみが解消されるに従って、育成エリア内の植物プランクトン達が6月中に異常増殖する事態が発生します。

特に上記の鞭毛藻類系が異常増殖。水で溶かしたとろろ昆布のように沈殿し、サンゴや海藻に絡みつく被害が発生。スポイドで吸い取るなどの対応を試みましたが、全く追いつくことが出来ず、1ヶ月ほど攻防が続きました。

これによりダメージを受けたのが、サンゴではツツウミズタ、海藻ではウミブドウで、最終的には死滅してしまいました。

ツツウミズタ以外のサンゴや、海藻類では、育てていたホソジュズモは回復しました。

なお、写真は、育成を終了させる前の8月1日の写真です。7月中旬からは、見た目的にも良好な状態が続きました。

視覚的な環境変化の評価と可能性

小さな水槽というのもありますが、水質の検査結果だけでは説明できないようなダイナミックな環境変化を追うことが出来たのは、中々興味深くて楽しかったところです。

数値データとして比較できるわけではないため、想定することしかできませんが、藻類や植物プランクトンの盛衰は、新しい生態を入れたときなど、人が手を加えた時に現れるような傾向を感じました。

逆に言えば、彼らの盛衰を観察することで、水槽内で起きていることがある程度把握できるのではないかと考えるようにもなりました。

植物プランクトンの盛衰で思い出したのが、植物プランクトンの増殖に必要な栄養バランスC:N:P=106:16:1の理論『レッドフィールド比』です。こういった理論から、無換水水槽内を眺めることも面白いのではないかと思いました。

簡易水質検査では把握できないレベルで、これだけのダイナミックな変化を見せてくれた無換水水槽からいえることは、そもそも簡易水質検査で検出してしまうようなレベルでの管理は難しいともいえるのかもしれません。

なお、アサリの斃死を確認したときは、流石にアンモニアや硝酸などが検出されるだろうと思いましたが、どれも検出下限値でした。モナコ式の浄化能力の高さには恐れ入ったところです。

次は、育成した生体達の生存状況について、記事を分けてご紹介したいと思います。

おまけ

巻貝の赤ちゃん

育成期間中の2020年の1月と4月の2回、おそらくカノコ貝の赤ちゃんと思われるトロコフォア幼生を確認しました。

最初に発見したときは、突然水槽内が白濁していて焦ったのですが、水流を止めると、走光性を持つ幼生たちが、水面上部でオーロラのように群れていて感動しました。

顕微鏡で観察すると巻貝の構造を持つトロコフォア幼生でした。残念ながら水槽内での成長はかないませんでしたが、機械式の浄化設備を入れていないからこその発見だったのではないかと、無換水水槽の新たな魅力を見つけた次第でした。

コメント