アクアリウムから陸上養殖まで、水質管理において最も重要となる指標の一つがアンモニアです。

ここでは、アンモニアがなぜ重要な指標となるのか、その発生源から毒性、そして管理方法について解説していきます。

アンモニアとは?その発生源から問う

身近な存在”窒素”から注目

アンモニアとは化学式をNH4として表されます。分解すると窒素(N)に水素(H)がくっつくことで構成された化合物です。

そこで、まずは窒素(Nitrogen:N)に注目するところからはじめていきます。

窒素は、私たち住む地球の大気中に窒素ガスとして78%割合で含まれており、酸素21%よりも3倍以上含まれている身近な存在です。

そして、私たち生き物にとっても、体を構成する主要な元素でもあり、タンパク質、脂質、炭水化物などの有機化合物は、窒素を含んでいます。

水槽の中の窒素源

そのため、水槽の中へ魚やエビ、水草など、生き物を入れれば入れているだけ、水槽内には窒素が増えていくことになります。

また、生き物を育てるためには餌が必要です。当然ですが、この餌は、生き物です。

活き餌はもちろんのこと、乾燥エサとしてフレークやペレットに加工された配合餌料もまた、色々な生物の遺体をミンチにしてこねて作られたものです。餌を与えれば与えただけ、水槽内には窒素が増えていくことになります。

これこそが水槽の中で問題になる”汚れ”としてのアンモニアの発生源となります。

窒素がアンモニアになるまで

餌として食べた分の窒素が、全て体の中に蓄積してくれれば、水槽内が”汚れる”ことはありません。

しかし、生き物とは、食べて成長するだけではありません。排泄をします。新しい材料を取り込んだ分、古い材料や不要な分は排泄物(ウンチや尿)として放出します。

生物として正常な生命活動を行うためには、外から取り込んだ材料としての有機物を分解し、エネルギー源や体の構成用材料を得る必要があります。この過程において、生体内では多くの化学反応が起こり、生きるために必要な酵素や抗体、ホルモン物質などと共に、体を構成する新しいタンパク質などの有機物が合成されます。

この分解と合成の過程で、どうしても再利用できない毒性物質が作られます。これがアンモニアです。アンモニアは毒性が高い危険な物質です。

陸上生物は、肝臓の働きによってアンモニアを毒性の低い尿素へと変えていきます。変えられた尿素は、腎臓がいらないものと判断して対外へ排出してくれます。

一方、水中生物の場合、陸上生物に比べて、この尿素へと変換する機構が未発達、もしくはないため、毒性の高いアンモニアを直接水中へと排泄します。

しかも、体内に毒性の高い物質を留めておくことはできないため、尿としてだけではなく、エラからも絶えずアンモニアを排泄しています。

また、排泄物としてのウンチや食べきれなかったエサ(残餌)もアンモニアの発生源になります。微生物等の分解によってアンモニアへと変換されていくためです。

アンモニアの毒性とは?

生体への影響

水中におけるアンモニアは、毒性が高い物質として警戒されますが、生体に対してどのような毒性を示すのか、主な症状及び影響をご紹介します。

まず分かりやすい症状としては、呼吸困難や異常行動です。以前、水中のアンモニア濃度が高くなったときの魚の末期症状を見たことがあります。

水平を保てずにふらふら泳ぎや、水面付近で横たわるような異常行動、エラ蓋の異常開閉やエラ組織の肥大、充血が見られました。

ただ、ここまでの症状が散見されると、ほぼ回復不能です。結果的に大量死を招くことになります。。。

アンモニアによる生体への影響としては、主に以下の様な例が考えられます。

よく知られている影響としては、①と②です。

①エラへの影響:エラへの刺激による呼吸困難です。アンモニアがエラの細胞を傷つけることで、酸素を取り込む能力を低下させ、窒息を引き起こします。

②血中のpH上昇:主にエラや腸などにおける代謝を通して、アンモニアが血中へと侵入し、血液のpHを上昇させます。これにより酸素の運搬・供給能力を低下させ、窒息を促進させます。

また、アンモニアの性質上以下③~⑤の様な影響も考えられます。

③神経系への影響:アンモニアは、神経細胞に対して直接的な刺激を与えることができるため、神経機能の障害が起こり、異常行動等の症状となって現れます。

④免疫力の低下:アンモニアは細胞膜を通過して細胞内に侵入できます。これにより、細胞膜がダメージを受け、有害物質の侵入を容易にし、免疫機能の低下を引き起こすことが考えられます。更に、細胞内代謝等にも干渉して、細胞機能を低下させることも考えられます。

⑤肝臓や腎臓等の能力低下:肝臓であれば、解毒等の機能が知られていますが、アンモニア濃度の上昇と共に、解毒作用が過剰となり、肝機能の低下を引き起こすことが考えられます。また、腎臓は、アンモニアの排出に関わっていることからも、濃度上昇と共に、腎不全など機能低下のリスクも考えられます。

なぜ有毒になるのか

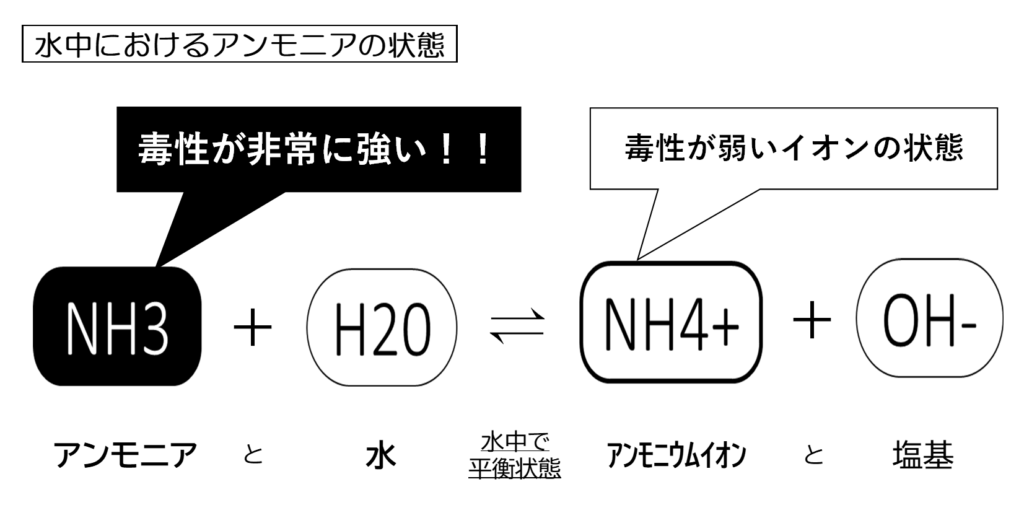

アンモニアは非常に毒性が高い物質ですが、有毒になる理由は,アンモニア(NH3)が脂溶性で、水中において非常に強い塩基性を示すためです。

通常、アンモニア(NH3)は、水中において水分子と反応し、難脂溶性のアンモニウムイオン(NH4+)に変化します。このイオンの状態であれば、毒性は低い状態となります。

そして、NH3とNH4+は水中において化学的に平衡の関係性を有しており、水温とpHの影響によって、NH3とNH4+の比率が変化します。ここがポイントで、水温が高く、pHが高いほど毒性の高いNH3の比率が多くなり、有害な影響が引き起こしやすくなります。

では、水生生物は、アンモニア濃度にどこまで耐えられるのかという話になりますが、一般的に魚類は、アンモニア耐性が強く、特にテラピアなどは、ある程度高い濃度まで耐えることが可能性です。

しかしながら、僕の基本的なスタンスとしては、日常の育成管理の手間や飼育生物に良い環境を提供する意味から考えれば、基本的には、ペット用の簡易試薬の検出限界値以下に抑えておける育成密度や設備能力、日常管理を目指すことがベストだと考えています。

アンモニアの管理方法

物理的な方法(力わざ)

物理的な方法の代表格といえば、水換え・換水です。アンモニアを直接捨てることができるため、スピード勝負では最も確実方法といえます。

しかし、以下の理由からデメリットが多いと考えています

<換水によるアンモニアの処理> メリット ①換水した分確実にアンモニアを処理できる。 デメリット ①水を替えること自体が労力 ②人工海水を使用している場合は、コストが掛かる ③水温調整が必要な場合は加温にコストも時間も掛かる ④育成密度が多い場合は水換えの頻度が多くなる ⑤水換の量や頻度が多くなると行為自体によるストレスや水質変化の急変が育成生物にダメージを与える

生物学的な方法(微生物の力を借りる)

アクアリウムの世界ではお馴染みというか、基本だと思いますが、生物学的な方法=生物濾過槽によるアンモニアの浄化が最も理にかなっているといえます。

適切なスペックの生物濾過槽を見極めて、設置することで、微生物の働きによってアンモニアを確実に処理することが可能です。

<生物濾過槽によるアンモニアの処理> メリット ①継続したアンモニアの処理 ②水換えの労力が少なくなる若しくは、無くなる デメリット ①生物濾過槽の定期的なメンテナンス ②濾過槽の設置スペースの確保や見栄え等(小型化、スタイリッシュ化されているので基本問題にならない)

スペックが適切でなければ、アンモニアを検出してしまい、育成生物へのストレスや場合によっては水換えの頻度を上げることになるため、水質検査をして能力の経過観察は重要となります。

また、生物濾過槽によるアンモニアの処理が最もポピュラーですが、デメリットでも紹介しているように、生物濾過槽は定期的なメンテナンスが必要となります。

このメンテナンスも水換えの労力もなくしたいと考えて、人工生物圏研究所で取り組んでいるのがモナコ式をベースとした無換水水槽への挑戦となります。

コメント