8月4日頃から植物プランクトンの大発生が観察されている改良型モナコ式水槽ですが、3ヶ月半過ぎた現在でも改善していない状況です。

むしろ生物相が変化してきました。

そんな改良型モナコ式水槽の状況について紹介します。

植物プランクトンの発生状況

2種類が増加中

8月中に、単細胞藻類の一種と考えられる緑色の微細な植物プランクトンが大発生しました。

発生時の記事はこちらです

その後、2~3日に1回、回収しながらも、今日まで増減を繰り返しつつも、水面に漂い続けています。

一方、9月中はこの状態でやり過ごせていましたが、10月中旬には、褐藻系の渦鞭毛藻類が蔓延る様になっていました。

かつて、モナコ式を改良する前に現れたプランクトンと同じ種類でした。

過去にあった渦鞭毛藻類発生時の記録

発生した渦鞭毛藻類のやっかいな点は、増殖して密集し、ガラス面や海藻、サンゴ表面にトロロ状に張り着くことです。

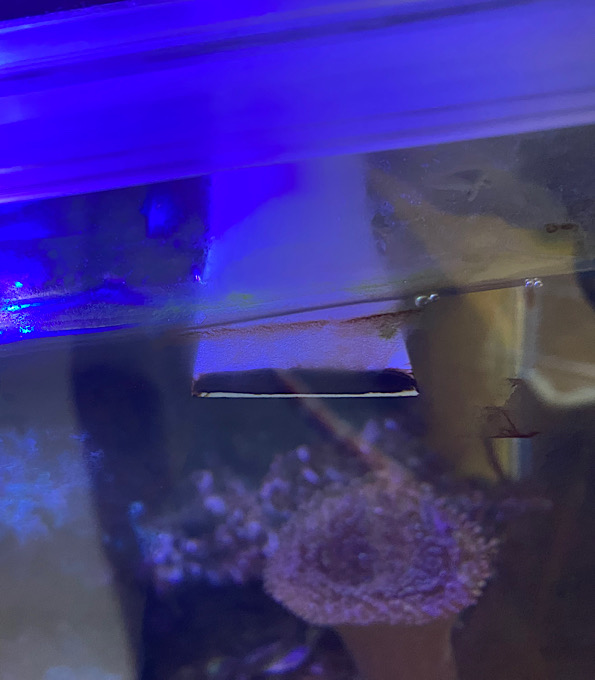

特に影響を受けているのは、ソフトコーラルのスターポリプです。

次に9月と11月の写真をアップしました。写真中央左のスターポリプ(ピンク)より、9月はポリプ(触手)を目一杯伸ばせていましたが、渦鞭毛藻類が覆うようになった11月の写真では、伸ばせなくなっています。

水質における問題

植物プランクトンが増殖してしまう一番の原因は、水質の富栄養化だと考えています。

プランクトンが増え始めた8月頃の検査では、リン酸の濃度が0.25~0.50mg/Lの範囲内でした。今は、0.25mg/L以下となっていますが、試薬が発色している状態であり、水質的には栄養が高い状態だと判断しています。

過去の発生時は、簡易試薬で検出限界値以下でも増殖していました。少なくとも試薬が発色している間は、栄養があることは明らかであるため植物プランクトンの増殖は止められないと考えています。

生育環境の状況

生存状況

甲殻類と貝類の減少が見られました。

特に甲殻類については、姿が確認できなくなってしまいました。

水槽内の生体数は水質変化前よりも減っている状態とですが、リン酸が今だに検出されており、環境としては改善できていない状態です。

魚体が成長していることも原因だと考えています。給餌量が1.5倍ほどに増えているため、単純に餌による栄養負荷に処理し切れていないことが考えられます。

また、甲殻類や貝類が減っていますが、ゴカイ類やサンゴ類のカウント不能な生体も増殖していることから、総合的な生物量としてはピーク時から減っていない可能性もあります。

育成上の問題点

甲殻類が生存出来ない環境になっていることが気がかりです。

捕食された可能性もありますが、原因として考えられるのは酸性化(pH低下)です。脱皮不全による斃死なども考えられるからです。

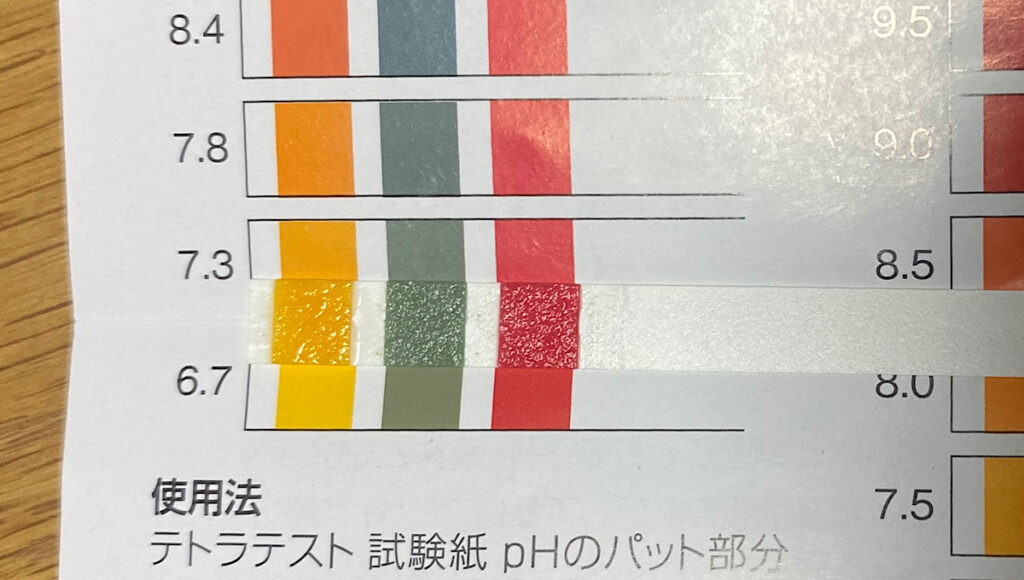

まともな検査機器が無いため数値としては怪しいですが、簡易試薬では7.8-7.3の範囲から、7.3-6.7のレベルへ低下しました。

pHが低下した原因は、栄養負荷の増加と底砂として使用しているサンゴ砂表面の汚れによるpH緩衝効果機能の低下です。pH回復を図るため、11月6日からカキ殻を2枚入れてpH安定を図っている所です。(カキ殻2枚はライブロックに挟んで設置しました)

水換えは必要か?対策を考える

最も有効な対策としては、水換えをして、中の生体数を減らすことだと考えています。しかしながら、無換水でどこまで育成可能かを観たいのと、主要な生体である魚類がすこぶる元気であることと、動物プランクトンやゴカイの生存など、独特な生態系が築かれつつあるので、現状としては水換えや生体数調節は行わない予定です。

基本的には放置ですが、以下2点を実行して効果を確認していきます。

植物プランクトン対策

①吸着除去:水面に漂う植物プランクトンについては、増殖次第、キッチンペーパーで吸着除去をしています。

②ヘラで回収:水槽内の渦鞭毛藻類については、ガラスに張り付いた分を、ヘラで集めて回収することにしました。

これら2点は対処療法でしか無いため、根本的な解決には至らないと考えています。

水槽が小さいため、大した手間はないですが水槽が大きい場合は有効とは思えない対策となっていますね。

カキ殻によるpH調整

カキ殻は、サンゴ砂に比べて溶出効果が高いと言われています。なお、カキ殻は溶けて無くなるため、溶け方を見ながらpHの調節効果を観察していきたいと考えています。

コメント