”家庭からはじめる小さな地球づくり”最小の人工生物圏(Minimamu Biosphere System)構築を目指し、ベランダを舞台にあれこれと工夫しているのですが、中でも最も構築するのが困難だと考えている生物圏が海です。その海づくりに取り掛かることにしました。

しかしながら、内容的には最も簡易的な手法を選択し、であるがゆえに最も無謀で過酷な環境作りからスタートすることになりました。

現状としては、生物が生存できていますが、これより、夏場の水温上昇という過酷な環境変化を迎えます。

その前に、これまでの海づくりの内容と生体の育成状況につてご紹介します。

ベランダでの海づくりを考える

人工生物圏構築という何とも仰々しい呼び名を謳っていますが、内容的には、家庭菜園やアクアリウム的なレベルになります。

野菜や草花を育てる家庭菜園的エリアを”陸圏”とし、魚やエビなどを育成するエリアを”水圏”として、これを循環させる機構を構築することが、人工生物圏としての基礎となります。

と言いつつも、これらもは別段真新しいものではなく、水槽の水で植物を育てるアクアポニックスなど陸と海を繋げた生産方法については、様々な方が取り組まれています。

しかしながら、水圏が海水となると、”塩分”という問題から、単純に淡水の水圏と陸圏を循環させるほど容易ではないと考えています。

もちろん水だけの循環を指しているのではなく、物質の循環をも含めてです。

ここに、Mauerとして明確な解を見い出しているわけではないのですが、考えていても始まらないため、ここでも見切り発車して始めることにしました。

水槽の準備

水槽環境の方針

ベランダで構築中の人工生物圏の海水圏として作り上げるため、屋外管理です。

水槽環境自体は、室内で行っている海水水槽同様にモナコ式を採用し、水換え不要の環境づくりを目指します。

また、最大限簡易的な所からスタートしてみたいということもあり、機械類を一切入れないところからスタートします。

要するに止水のため池状態です。淡水ビオトープと同様の条件からのスタートですが、海水生物を飼育するにはかなり無謀で過酷な環境とも言えます。

なお、水槽は、陸上植物が育たなかった日照時間の極端に少ない下段での管理です。

棚の下段では、陸生植物は育てられませんが、淡水の水草は育てられているため、海藻も育つことを期待しています。

また、日照時間が少ないことから、急激な水温上昇を抑えることが出来るのではないかと期待しています。

なお、底部に敷き詰める材料に関しては、室内の水槽のものとは変更し、比較することにしました。

室内では、プレナム層とサンゴ砂の間に『黒ぼく』と呼ばれる土を使用しています。理由については過去の記事で詳しく紹介していますが、ミネラル供給と水槽内で蓄積するリン酸や色素等の吸着効果です。

今回のベランダでの海水水圏においては、黒ぼくの代わりに『富士砂(溶岩石)』を使用することにしました。実際の海洋に近い形をイメージし、ミネラルが豊富だと考えられる溶岩石を使用し、効果を比較することにしました。

材料及び水槽立ち上げ方法

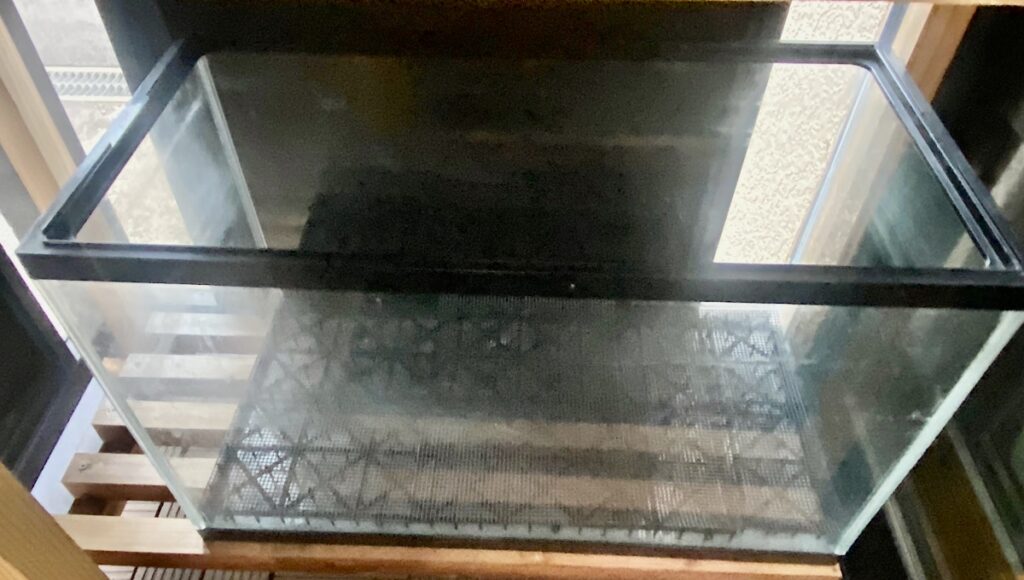

海水圏として用意したのは、頂き物の中古60㎝水槽です。

まず、モナコ式の肝といえるプレナム層(水槽底部の中空空間)を作る為、セリアにて『猫避けマット』と『園芸用ネット(トリカルネット)』を調達しました。

水槽底部に猫避けマットを敷き詰めることで、ここに中空空間を作り、プレナム層としました。

プレナム層へ砂利が落ちないようにトリカルネットを敷き詰めました。

次に富士砂です。富士砂は溶岩石ということから、様々なミネラル成分溶出を期待しています。また多孔質であるため水質浄化を補完できると考えて採用しています。

富士砂の上にはサンゴ砂を敷き詰めます。富士砂とサンゴが混じるのを抑えるため、更にトリカルネットを敷き詰めた上で、サンゴ砂(石灰石混じり)を敷き詰めました。

サンゴ砂は、pH低下の緩衝作用とカルシウム分の供給を期待して採用しました。

最後にレイアウトとして溶岩石を組みました。

海水は、上越地域の天然海水を採水して調達しました。3回に分けて採水にいきました。

1回目の海水給水が5月8日です。3回目の採水時は、3週目の5月28日となり、この時に磯採取も同時に行いました。

磯採取

海水水圏に入れる生物は、新潟県上越市有間川の防波堤にて採取しました。出来る限り地元の気候に合うこととと、夏や冬の気温変化に堪えれる可能性が高い、潮間帯の上部タイドプールでも観察できるような生物を狙って採取することにしました。

新潟の上越地域は、タイドプールなどほとんどなく、比較的安全に磯採取が可能な有間川の堤防にタモを入れ、水温変化に強そうな生物を持ち帰ることにしました。

最も狙っていたのはイソスジエビです。増殖から、食用も可能という理由からです。

結果的に、主に次の種を収穫しました。

『有間川堤防で採種した生物種と匹数』 <魚類> ・カズナギ×2匹 <甲殻類> ・イソスジエビ×31匹 ・ヤドカリ×8匹 ・ヨシハモガニ類×1匹 ・ヨコエビ等×匹数不明 <貝類> ・巻貝類×6匹

採取した生物の内、イソスジエビ×2匹、ヤドカリ×3匹、巻貝類×1匹を室内の無換水水槽へ放流したため、実際に海水水圏に放流した生物は次の通りです。

『ベランダの海水水圏に放流した生物種と匹数』 <魚類> ・カズナギ×2匹 <甲殻類> ・イソスジエビ×29匹 ・ヤドカリ×5匹 ・ヨシハモガニ類×1匹 ・ヨコエビ等×匹数不明 <貝類> ・巻貝類×5匹

水流を起こす機械すら入れずに、この量は正直多いよな、、、というところでしたが、、、水質悪化に注意しつつ投入することにしました!

また、投入時に室内の無換水水槽で増えた海藻を投入しました。

育成状況

水質

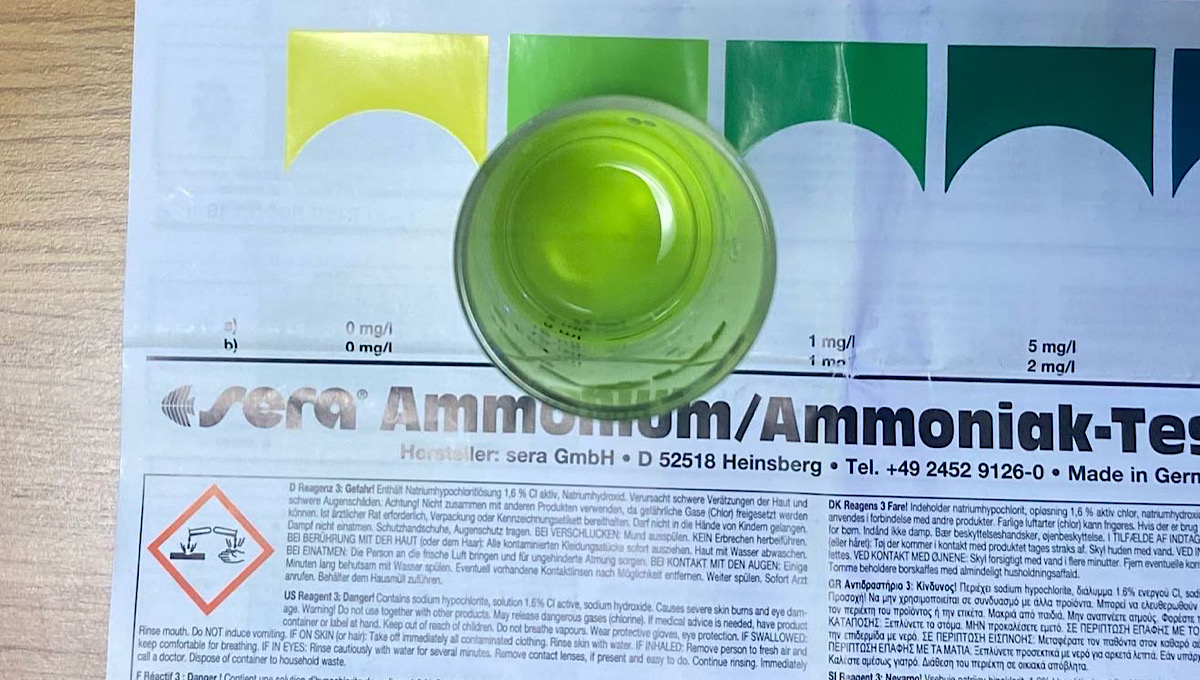

現状としては、アンモニア(NH4)及び亜硝酸(NO2)、硝酸(NO3)が検出されています。

アンモニアは0.5㎎/L、亜硝酸が0.5mg/L、硝酸が10mg/Lの範囲です。水換え不要のための浄化能力としてはまだまだ不十分な状況です。

生体の投入数が多いことが一番の原因だと考えています。

海藻の生育

水槽の設置場所が日照時間の少ない下段で、陸生植物は育たなかった場所ですが、海藻は生存出来ているようで、少しづつですが増えてきています。

陸生植物と比べて日陰に強い種が多いのかもしれません。

生体の様子

今日2022年6月21日の段階で、育成を開始してから24日目です。機械がないなら水の流れもない状態ですが、匹数の多いイソスジエビを始め、ヤドカリ、カズナギなど、主要な生体は元気に生存出来ている様子です。

海藻を身体に付けて擬態するヨシハモガニも投入した海藻に紛れて元気に生きています。

なお、餌は、配合餌料を中心に与えていますが、陸圏と水圏を繋ぐため、陸圏で増える虫や葉などが餌にならないか試しに与えています。これらについては、追って別の記事にまとめてご紹介していきたいと考えています。

おわりに~今後の懸念と対処~

今回の海水水圏づくりによって、理想としていた陸、川、海の生物圏が出揃いました。今後は、これらをいかに繋げて循環を行うか、色々と試していきたいと考えています。

今後は、水槽内の浄化能力が高まり、アンモニアや亜硝酸が検出されなくなるのかに注目しています。

水質の改善が見られなければ、生体数を減らすことも考えています。

なお、今後の懸念事項としは、第一に夏場の温度上昇です。これにかんしては、特に海藻が溶けてしまう可能性があると考えています。

また、室内の水槽とは材料が異なる材料を使用していることによる影響です。今回は、室内で使用している『黒ぼく』から『富士砂』へ変更しています。もっとも懸念される効果はリン酸や色素の除去(吸着)効果の減退です。

除去が間に合わないようであれば、『黒ぼく』の効果を認め使用したいと考えています。

一先ずは、生体の状況を見ながら浄化能力の向上を見守っていきます。

コメント