運用状況の実際

前記事に続く後半編として、菜園付属ミミコン連動型の淡水水圏の運用状況の実際についてご紹介します。

前半記事は、こちらです。

水質環境

最新の2022年5月15日のデータは、次の通りです。前回測定した3月10日の段階では、NO3とPO4が未検出でしたが、ここに来て検出されるようになって来ました。

実験区(L-1号):石灰石+溶岩石の水圏

検出限界以下だった項目: NH4(アンモニア)=Under(0.5㎎/L以下)、NO2(亜硝酸)=Under(0.5㎎/L以下)、 検出された項目: NO3(硝酸)=10~25mg/L、PO4(リン酸)=2.0mg/L 差が出た項目: pH=7.50、Ca(カルシウム)=100〜120㎎/L、Fe(鉄)=0.1㎎/L

対照区(P-1号):軽石+溶岩石の水圏

検出限界以下だった項目: NH4(アンモニア)=Under(0.5㎎/L以下)、NO2(亜硝酸)=Under(0.5㎎/L以下) 検出された項目: NO3(硝酸)=10~25㎎/L、PO4(リン酸)=2.0mg/L 差が出た項目: pH=6.86、Ca(カルシウム)=20〜40㎎/L、Fe(鉄)=0.1㎎/L

まず、水の汚れの指標となるNH4とNO2は安定して検出されませんでした。酸素が豊富な好気的環境下での硝化は十分に行われているようです。

しかし、ここにきてついにNO3とPO4を検出することになりました!

一方、ベランダ外で行っているビオトープ水槽では、安定して検出されていません。

ビオトープの水質が安定していることを考えると菜園附属ミミコン連動型特有の状況が起きていると考えられました。

ビオトープと比べつつ考えられる理由として、以下のことが考えられました。

NO3とPO4蓄積について考えられること

①陸圏ミミコンへの生ゴミの投入を4月から開始したこと

②気温上昇により、4月から蒸発による陸圏への給水頻度が増えたこと

③4月中旬から給餌量が2倍程度増えたこと

最も可能性が高いと考えられるのは、①と②の生ゴミ投入と給水による影響でした。生ゴミ分解にともなう有機物の流出と、給水が複合して、上段陸圏の栄養を下段水圏へ流していることが考えられるからです。

そこで、水脈管への給水時に水圏へ流れ落ちる水を検査したところ、NO3=10mg/L、PO4が4.0mg/L検出されました(NH4とNO2は検出限界値以下)。

陸圏由来の栄養素のようです。

今のところ、水圏内生物にとって数値的に耐えられているレベルであるため、現状に問題は感じていませんが、今後の蓄積レベルに注目したいところです。

次に明らかに差が出たものが、pHとCaです。

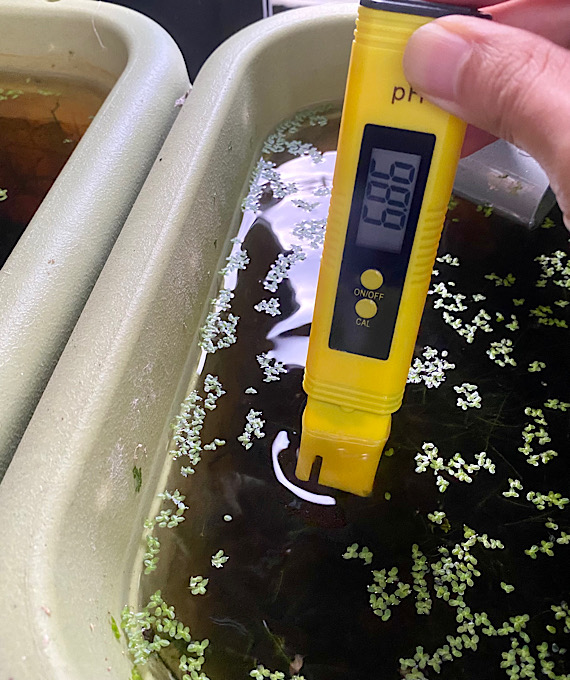

先ずはpHです。

対照区は6.86で、育成を開始した時と変わっていませんでしたが、実験区は7.50まで上昇しました。

※注意:安価なpH計であるためか、恐らく実際よりも低く出ている可能性があります。8.1以上は出るはずの天然海水が7.7当たりで低く出るためです。

次に、Caです。

水道水0~20㎎/Lであるのに対して対照区20~40㎎/Lと少し上昇している一方、実験区100~120㎎/Lと硬水の基準値である120~180㎎/Lへ達する濃度まで上昇していました。

pH、Ca共に明らかに石灰石の影響を受けているものと判断出来ました。

Fe(鉄)については、検出限界ギリギリの0.1㎎/Lのラインで色が変わりました。水道水では検出されない中での色変わりであるため、富士砂からの溶出によるものも考えられますが、値が低いため、これも経過観察していきたいところです。

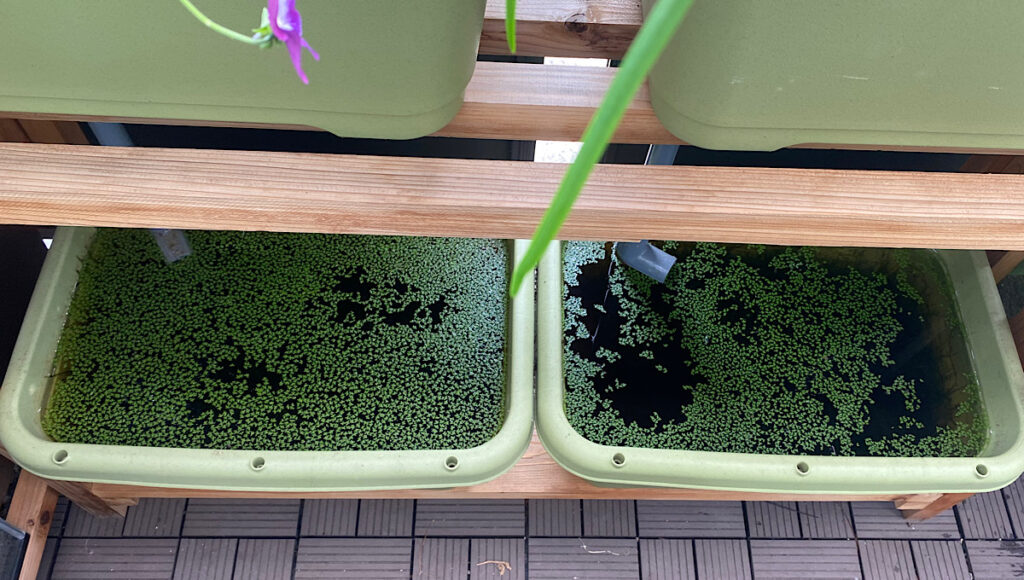

一方、水の色にも差が出てきています。

透明度はあるのですが、実験区(写真左)の方が明らかに赤褐色的な色合いが強く出ています。

色の原因は、陸圏のプランターから流れてくる水の色であり、おそらく難分解性物質の腐植物質ではないかと考えています。しかし、どのような機構でこうなるのかにつては、今のところ調べ切れていません。

可能性としては、pHの違いが腐植物質の溶出レベルに影響を与えているのではないかと考えています。

腐食物質は、酸・アルカリ性に対する溶解性で3種類に分類されています。酸・アルカリに可溶なものをフルボ酸、酸に不要でアルカリに可溶なものをフミン酸、酸・アルカリに不溶をヒューミンと呼んでいます。

今のところ、生体への影響は感じられませんが、今後掘り下げていきたい課題です。

参考資料: 山本祐平(2015)『環境中の非生物体有機物』化学と教育 63巻12号.

生存状況

実験区と対照区には、2021年6月に同じ数量の生体を投入しました。

動物:タナゴ5匹、ミナミヌマエビ10匹、ヨコエビ5匹、巻貝5個

植物:ウィローモス、浮草

まずは、動物です。

タナゴは、実験区で飛び出し事故にって1匹死んでしまいましたが、残りのタナゴは冬越しも成功して計9匹(実験区4匹、対照区5匹)健在です。

ミナミヌマエビについては生存確認できますが、ベランダ外のビオトープに比べると増えている様子を感じません。ヨコエビも増えている様子はありません。生まれた子供など小さなエビは、タナゴに食べられて増殖出来ていない可能性があります。

巻貝は、明らかにワラワラと数を増やしています。

次に植物です。

水草につては、過去の記事でも何度か触れていますが、ほとんど直射日光が届かない環境ながらも、順調に増殖していおり、これには驚きました。

実は、水圏を立ち上げた当初は、水圏のプランター上にミニ陸圏を設置して野菜を育てようとしましたが、余りにも日光が届かないために全く育ちませんでした。。。そんなわけで、水草の生存能力の高さに感服したころでした。

しかしながら、陸圏から窒素、リンが豊富に運ばれてくるからこその勢いある成長なのかもしれませんね。

陸圏と水圏の物質循環

そんな水草の中から、特に増殖スピードが速いのが浮草です。

分裂しながら指数関数的に増殖するため、あっという間に水面が浮草で埋め尽くされます。

そこで、増えすぎた浮草を回収して上段の陸圏に戻すということを定期的に行っています。非常にスローペースで、人為的ですが、これが、ポンプなどの機械式による水以外の物質循環の一つになっています。

また、陸圏からは、水やり時の余剰分が水圏に流れて栄養素が移動するだけではなく、ミミズコンポストの餌場で増えるトビムシなどの微小昆虫を魚に与えており、ここでも物質循環が行われています。

なお、両水槽において水中の底砂に半分埋もれた姿でミミズを確認。砂利の中から顔をだしていました。陸圏の配管を通って降りてきたようです。

水中で増えているのかどうかは分かりませんが、水中でも元気に生存できていることに驚き、新たな可能性を感じました。

おわりに

懸念事項

NO3とPO4が検出されたことについては、警戒することにしました。このまま生物が生存できるレベルでの濃度維持であれば、問題無いと考えていますが、このまま蓄積するようでしたら改善が必要となりそうです。

最悪水換え…

また、実験区と対象区を比較する形で進めている菜園附属ミミコン連動型の水圏ですが、水圏内の生物生存状況に関しては差を感じられなかった一方、陸圏の植物生育に差がでてきています。

写真左の石灰石を使用している実験区の方が、写真右の軽石を使用している対象区に比べて、ニラやビオラの成長が遅れているのです。逆に、4月から植えたスナップエンドウについては、まだ経過観察中ですが、実験区の方が成長が早い状況となてきています。

植物の適正pHの違いなど影響を受けている可能性が考えられましたが、持っている土壌用pH計では、両プランター共に7.0で差が見られない状況です。

これは、注意して経過を観察していきたい課題です。

今後

一先ず、石灰石からの明らかなCaの溶出やpHへの影響が見られたことについては、人工生物圏を構築する上でのミネラル供給方法としての一つの可能性を垣間見れたと考えています。

しかしながら、まだまだ分からないことだらけで、状況を分析するには知見が不足していると感じている所です。今後は、色々と文献集めなどしながら、発展させていければと考えています。

水質維持に関しては、NO3とPO4が検出され、水質維持についての改善点を見ることが出来ました。検査頻度を上げて1ヶ月後には再検査してみたいと考えています(水質が安定していたので3~4ヶ月に1回の頻度でした。これまで検出されなかったのも時期的に給水をしていない時期など、水圏内で浄化が終わっていた後であった可能性もあります。

ポンプによる循環についての影響も見てみたいので、ぼちぼちとポンプ設置を進めて見たいところですが、現状の水質変化を追ってから初めて行きたいと考えています(アパートの作りの関係上配線が手間で、家庭用電源にするかソーラーにするか悩み中という言い訳も・・・)。

ただ、ポンプによる循環を始めた途端NO3やPO4の数値が跳ね上がりそうですが、人工生物圏を構築する上で、陸圏と水圏の栄養循環は、システムの理想像でもあるため、跳ね上がる現象も含めて見てみたいところです。

やはり、タイミングを見てポンプ設置を進めていきたい所ですね。

また、ベランダに新たに新設を始めた淡水及び海水水圏についても、記事にしていきたいと考えています。

コメント