理想の環境づくりを考える

鉱物のミネラルに注目

MBSによる人工生物圏構築を目指す上で考えたいのが、ミネラルなど微量元素の存在です。

ミネラルの起源は鉱物となります。噴火による溶岩の噴出として、地球内部の新鮮な鉱物が地表に供給されます。冷えて固まった溶岩石は、雨風に晒され風化することで、岩石中のミネラル成分が溶出。やがては海に流れ着いて濃縮され、海の塩辛さが誕生したと云われています。

海の起源も、土の起源も鉱物であり、そこで誕生した生物もまた鉱物から生まれたということになります。

そういった意味でも、鉱物の存在は、人工生物圏を構築するうえで無視することのできない存在だと考えています。

鉱物に注目し、その恩恵を得られるような活用方法とは何か?これも考えていきたい要素なのです。

『森は海の恋人』に学ぶ土壌と海の関係

理想としては畠山重篤氏の『森は海の恋人』のような視点です。山の土壌が海の生態系を育むと云われるように、ゆくゆくはベランダMBSで構築を目論む海や川の水圏環境を、プランター土壌で豊かに出来ないかと考えています。

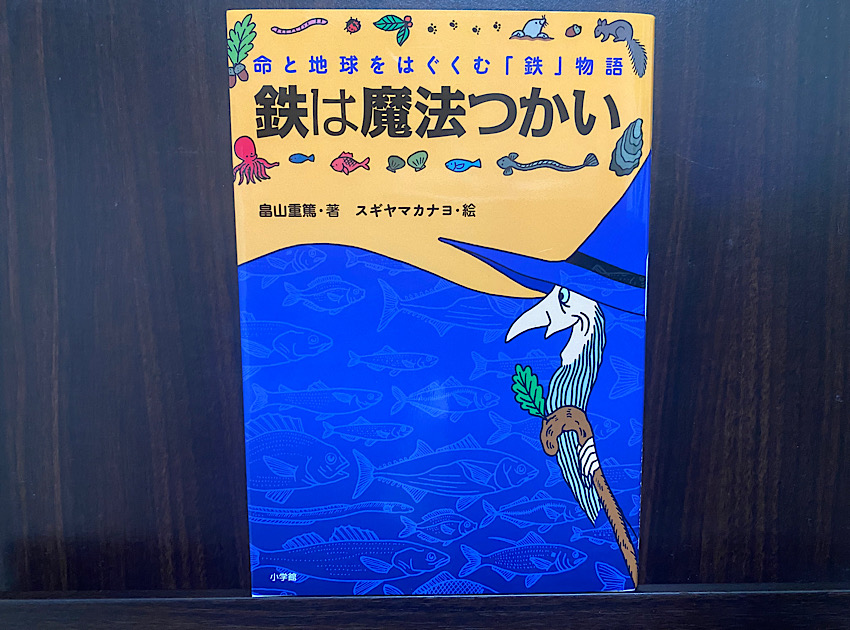

「森は海の恋人」でキーワードになるのは鉄です。非常に分かりやすく紹介されている畠山氏の著書は『鉄は魔法つかい 命と海をはぐくむ「鉄」物語』です。大好きな本です。

植物が光合成を行うための葉緑素は、「鉄」がなければ作られません。鉄は酸素とくっつきやすく、酸素があればすぐに結合して酸化鉄となります。ところが、酸化鉄の粒子は大きく、植物が吸収できません。そこで活躍するのが森の土壌なのです。

落葉樹の森で落ち葉が降り積もり、土壌生物達の働きで腐葉土が作られます。その時に出来るのが、難分解性有機物である腐葉物質の一つ「フルボ酸」です。

雨が降ると腐葉土の下の鉄を溶かして地下水になります。この鉄にフルボ酸が働きます。フルボ酸は鉄ととても相性が良く、酸素よりも素早く鉄とくっついてしまいます。

分子と分子はくっついて『フルボ酸鉄』という形になります。こうなると、かたい結びつきとなって、はなれなくなります。こういったかたい結びつきを科学の専門用語で『キレート』といいます。

フルボ酸鉄がどうやって植物の細胞膜を通過できるのかはまだよくわかっていないのですが、植物の細胞の近くにくると、フルボ酸と鉄ははなれ、鉄だけが吸収される場合もあることが最近分かってきました。

こうして植物プランクトンや海藻は、鉄を吸収して育つのです。

引用元:畠山重篤『鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ「鉄」物語』より

そして、増えた植物プランクトンを食べたカキが美味しく太るという流れです。

これを無視して河川開発を行ってしまうと、海への栄養としての「鉄」を断つことになり、海藻などが生茂る藻場が消える海の砂漠「磯焼け」などが起こると考えられています。

森(土壌)と海の素晴らしい関係性には驚きました。

理想の環境作くりの方向性

「森は海の恋人」的世界をMBSで構築することはできないのか?

例えば、土づくりの際に土壌の中に材料として鉱物を利用。不耕起によって残す枯れた根や株および葉が腐葉土となり、腐葉物質を生成、その不要物質が鉱物に含まれるミネラルと反応して生物が利用しやすい物質となり、土壌及び水圏の生態系が豊かになる。そんな自然界でみられる流れがプランターでも作れないだろか?と...

これを指針にしたい。

その先駆けとして、鉱物をいくつか選定し、プランターでの土壌作りや水圏づくりに試験的に取り入れることにしました。

鉱物を生かす材料の選定

次の材料を選定しました。

ホームセンター等で簡単に手に入る材料を選んでいます。

富士砂(溶岩石)

ホームセンターでは、『富士砂』として園芸コーナーで販売されている溶岩石の砂利です。身近に手に入る鉱物としては、最もミネラルが豊富ではないかと考えて選びました。

そもそもの商品としての利用価値は、富士砂は多孔質であるため、水はけを求める際に利用するようです。なお、園芸用品としてミネラルについてはあまり触れられていませんが、鉄分が豊富とあります!

石灰石

兼業農家K氏の計らいで、譲って頂いた石灰石の砂利です。石灰石は太古のサンゴや珪藻類の化石であり、カルシウムを多く含みます。

黒土

所説ありますが、有機質を多く含む火山灰由来の土で、日本では畑に最適な土として利用されています。

改めて、別の記事で投稿する予定の『無換水水槽作り』で紹介していきたいのですが、水槽環境作りを行っていたときに選んだのが黒土でした。職場の兼業農家さんM氏に腐葉物質を多く含む火山灰由来の土だと聞いて、鉄を含むミネラルが豊富な土ではないかと考えて選んだ材料でした。

更にリンの吸着能力が高いことでも知られており、その性質上、作物を育てることが困難だった時代もあったようです。水槽内ではリンの蓄積も問題になることからうってつけだと考えました。

火山灰由来のミネラルと同時に腐葉物質を得られるのではないかと考えて利用することにした材料でしたが、後に火山灰由来でも風化によってミネラルは殆ど無いことを知ります(笑)

参考図書:久馬一剛『土とは何だろうか?』

腐葉土

最近になって準備した材料です。

今まで取り入れなかったのは、プランターで作る植物たちを材料にして、腐葉土を一から作りたいという思いがあったためです。

しかし、土壌生態系の構築を早め、土壌環境を豊かにするためにも必要だったのではと考を改めているところです(笑)

全てではないにしても腐葉土を使用するプランターがあってもよかったのではないかと反省し、利用し始めているところです。

選定材料の利用状況

選定した材料の利用方法は、大きくは4つです。混ぜ込み、階層、マルチング、ミミコンです。

混ぜ込み

土づくりで材料をブレンドする際に一緒に混ぜ込みます。

富士砂と黒土でおこないました。

水はけを良くしたいプランターに混ぜ込み、富士砂と黒土からミネラル成分が溶出して、土壌環境を豊かにし、植物の成長も補助できないかと考えました。トマトを育てている菜園附属ミミコンとミミコンがないイチゴやハーブ用のプランターに利用中です。

階層(水脈)と水圏づくり

土に混ぜ込むのではなく、底石として利用し、通過する水が鉱物の風化を促してミネラル溶出が促されることを期待して取り入れています。

富士砂と石灰石でおこないました。

比較用の菜園附属ミミコンで取り入れています。ここでは、上段に位置する菜園附属ミミコンのプランター底に水が溜まるように改造。水が浸る位置に石灰石、液面境界の位置に富士砂、その上段をココピート土壌が覆っている状態になります。

プランターの水は、オーバーフローで、下段に設置している淡水水圏プランターへ落水する構造になっています。

水圏プランターに流れた水はポンプでくみ上げて上段の菜園附属ミミコンに戻すことができます。その際に、直接土壌に流すのではなく、水脈管として排水性の高い富士砂を敷き詰めたトリカルネットの筒の中央へ流し、プランター底部を流れて再び淡水水圏プランターへと戻り、循環させることができる構造になっています。

実は未だにポンプを常時設置しておらず、本格的には始動させていない状況です(笑)。詳しくは別記事で投稿していきたいと考えています。

マルチング

腐葉土で行いました。

プランター表面に振りまいて土壌の乾燥を防いだり、腐食物質の溶出と土壌生態系を豊かにすることを狙って行うことにしました。

菜園附属ミミコンより、トマトプランターとナス&ピーマンプランターで使用を開始しています。

ミミコン投入

腐葉土を使用します。

すでに菜園を始めているプランターの土壌は、基本的には不耕起で維持したいと考えています。

そこで、ミミズコンポストがあるプランターでは、ミミコンの餌場へ野菜くずなどと共に腐葉土を投入。ミミズに食べてもらい堆肥化して土壌中へ運んでもらうことにしました。

菜園附属ミミコンより、トマトプランターとナス&ピーマンプランターで使用を開始しています。

おわりに

鉱物、ましてや腐葉物質についても、知識の乏しいMauerにとって、正直未知の領域であり、前途多難なわけですが、兎に角、前のめり気味にやっています。

現状は、入手したpH計で土壌pHの変化等を見るぐらいしかできないのですが、他に良い評価方法がないのか模索中です。

今のところ大した変化は感じていません(笑)

コメント