濾材立ち上げ計画(詰め甘)

今回の実験にで最も重要なことは浄化装置の能力検証でした。設計通りに能力を発揮出来るのかを調べなくてはなりません。

その上で、生き物を投入する前の濾材の立ち上げが鍵となるのですが、育成開始の2ヶ月半前から始めました。

余裕を持って始めたつもりだったのですが、結果的に失敗しました。

そのことについてここにまとめたいと思います。

濃度に注意!

濾材の立ち上げには塩化アンモニウムを使用しましたがこの濃度設定に大きな誤りがありました。

当初は、高密度育成で想定されるアンモニア濃度を逆算して、1日に当たり10ppmのアンモニア態窒素濃度を処理出来るように、10ppmになるように塩化アンモニウムを投入しました。2025年1月2日のことです。

これが間違えで、アンモニア自体は約2週間で半分の濃度まで低下しますが、硝化によって生み出される亜硝酸が高いまま、1ヶ月たっても低下しなくなってしまいました。

これは、簡単に言うと、アンモニア硝化細菌に比べて亜硝酸硝化細菌の方がデリケートで、アンモニアや亜硝酸濃度が高い環境では、亜硝酸硝化細菌が育ちにくいことが、原因であることが分かりました。

なお、この間、塩分濃度は海水と同等の濃度、水温は28℃、pHは8、KHも十分であったことからも、アンモニアの添加量が阻害要因になってしまったと考えられました。

軌道修正

亜硝酸硝化細菌が育たなければ、育成は困難になります。

濾材立ち上げ開始1ヶ月後に軌道修正に踏み切りました。

希釈換水を行い、アンモニア態窒素を0.4ppm、亜硝酸態窒素を0.3ppmまで落として再スタートしました。2月3日のことです。

これにより、約2週間後には、アンモニア態窒素は測定限界値の0.2ppm以下へ低下します。

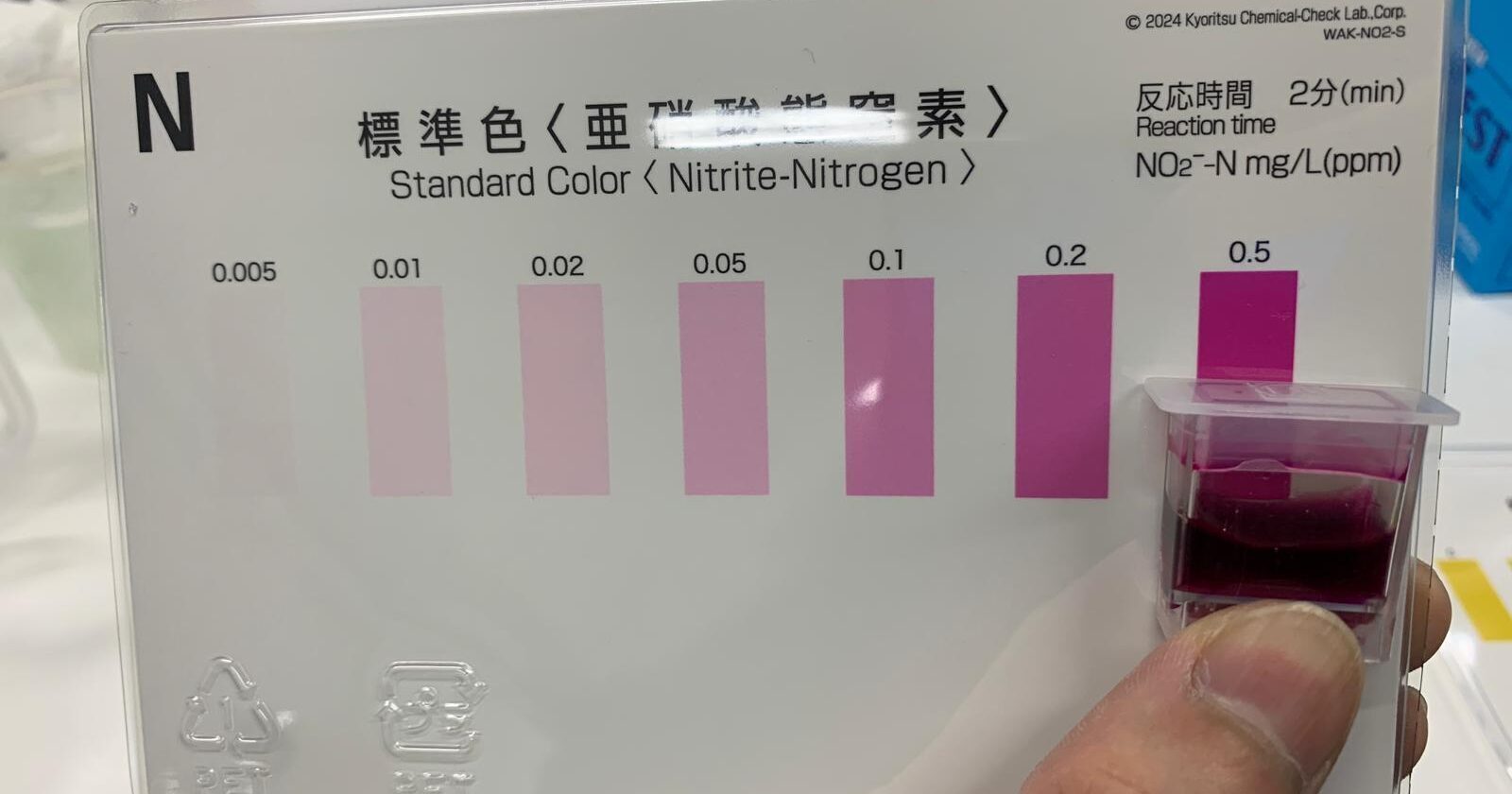

亜硝酸態窒素に関しては、約3週間後に測定限界値の0.005以下へ低下しました。

なお、この間アンモニア態窒素が検出されなくなった段階で、塩化アンモニウムを追加投入(アンモニア態窒素が0.3ppmになるように)していくようにしました。

軌道修正から約1ヶ月、亜硝酸態窒素が測定限界値以下をキープしていたため、ここで実際の育成密度を想定しつつ、アンモニア態窒素が1ppmになるように塩化アンモニウムの量を増やした添加を試みました。

しかし、これが2回目の間違えだったのです。

デリケートな新品濾材

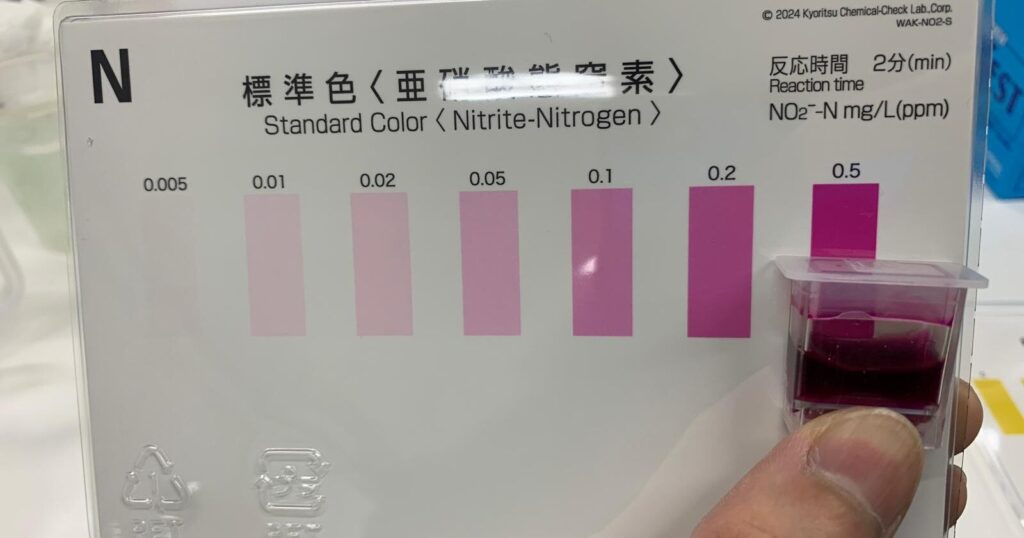

再び亜硝酸が0.5ppmから低下しなくなります。

新品濾材は、想像以上にデリケートだったのです。アンモニアの濃度調整を間違えたと、再び濃度を下げるための半換水を実施します。

一方、結果から言えば、この不安定な状態で育成に突入することになりました。エビの輸入の関係上、受入日が決まっていたためです。

そのため、半換水実施1週間後、亜硝酸が下がりきらないまま、エビを受け入れ、育成をスタートすることになりました。

ただ一言、「恥ずかしい限り」です。

新品濾材の立ち上げに対する経験不足と、認識の甘さが見事に裏目にでました。

例えば、育成を経験した熟成濾材であれば、最初の試みのように、硝化細菌の再活性化の際にアンモニア濃度が高くても比較的に短時間で濾材を立ち上げることが出来ます。

この感覚で新品の濾材立ち上げに挑んでしまったことが大きな誤りだったのです。

反省点

その後、有識者の方とも意見交換させて頂いたのですが、要約すると次のことに注意するひつようがあったと考えています。

- 塩化アンモニウムで立ち上げを行う場合は、0.1ppm以下の濃度からで良い(又は水質測定キットの検出限界値付近)

- 新品濾材を塩化アンモニウムなどの薬品のみで使って立ち上げる場合、生態系が育ちにくくデリケートであること

- 新品濾材を使う初めての育成で高密度育成は出来ない(1回目の育成は濾材熟成のための育成にすること)と考えた方が良い。

つまり、高密度育成を基本とする陸上養殖において、新品濾材を使用して育成を行う場合、1回目の育成は濾材を熟成させるための育成として計画する必要があると考えています。

濾材熟成に集中した計画を立てることが出来ていれば、このような失敗はなかったモノと考えています。

その後の苦労へ…

反省点で、触れております「新品濾材で・・・高密度育成は出来ない」ですが、濾材の立ち上げが中途半端な状態から育成へと突入することになりましたが、これによって、再び起こる亜硝酸値の上昇やエビの成育トラブル等、現場は苦難の道を歩むことになります。。。

次回はそのことに触れながら紹介していきたいと思います。

コメント