「チジミが食べたい!ニラあるじゃん」という子供の提案から、ニラの収穫を行うことにしました。

種まきから育てたニラと、株から植たニラがありましたが、どちらも程よい大きさに成長していました。

そんなニラの成長具合と収穫状況についてご紹介します。

ニラの寄せ植え効果、種まきから冬越しの状況については、過去の記事でまとめています。

ニラの生育状況

1号基(菜園附属コンポスト)

今回ニラを収穫したプランターは菜園附属ミミズコンポスト1号基と、2号基(堆肥場専用ミミズコンポスト)です。

まず、菜園附属ミミズコンポスト1号基ですが、こちらは、底砂の材料を変えることで、生育状況やpHなどの土壌環境に変化が現れるのか比較しているプランターです。

写真左のプランターは実験区として石灰石を使用しています。写真右は、対象区として軽石を使用しています。

生育具合としては、対象区の方が明らかに良く、実験区の方が遅れていることが分かります。石灰石の影響によってpHなどが変化している可能性がありそうなのですが、土壌のpH自体は、手持ちの測定器では両区共に7.0で変わっていない状況で、直接的な原因を考え切れていない状況です。

なお、ニラを育てているプランターの下段には、淡水水圏を設けており、こちらは石灰石を使用した実験区の方がpHが高くなっており、カルシウム濃度も硬水並みに高くなっています。

これらの話は、今後考察していく予定です(本記事とは関係がないためまた改めて)。

ニラ自体は実験区でもそれなりに成長していたため、合わせて収穫することにしました。

2号機(堆肥場専用ミミズコンポスト)

こちらの2号機プランターは、堆肥場専用ミミズコンポストとしてプランター棚の下段で運用していました。しかし、日照時間が1~2時間と極端に少なく、種からはまともに成長出来ないプランターでした。

そこで、2021年9月3日にニラの株を分けてもらい植えていたものが、冬越し後に新たな葉をだして成長してくれていました。しかし、成長後、やはり日陰過ぎて成長が遅れていたため、棚の下から出し、もう少し日が当たるスペース(日照時間4~5時間)に移動させることにしました。

おかげで、同居させたフェンネルと共になんとか成長し(少し、くたっとしていて元気がないが...)、収穫できるサイズとなっていました。

4号基(菜園附属コンポスト)

2021年5月23日に種をまいた4号基のニラは、まだ細いニラであったため、収穫はしませんでした。

ニラの収穫

収穫は2022年5月21日です。種まきから考えると1年越しの収穫です。

株を大きくしたいのであれば、2年目からの収穫が良いようです。

我が家の小さなスペースではそこまで求めていないので、収穫を決めました。

最も元気が良かったのは、菜園附属ミミコン1号基の対象区のニラでした。葉の色も濃く、シャッキンと上に向かって伸びていましま。

収穫は、葉が伸びる株元からハサミで切っていきました。

2号基も同様にして全量収穫しました。2号機の方が半日陰であるためか、1号機に比べると少し色が薄い様子でした。光合成量は減るでしょうかクロロフィルが少なくなるのでしょうね。

沢山収穫出来て子供も大満足でした!

ニラが無くなってなかなか寂しくなった1号機です。

2号機は、フェンネルだけになってなお寂しいです。植えるのを遠慮していたエリアが1/3程度残っているため、日陰に強い植物に挑戦していきたい所ですね。

収穫したニラは、子供の要望通り半分はチジミにして食しました。チジミのベースは米粉です。子供も大満足でパクパク食べてくれました。

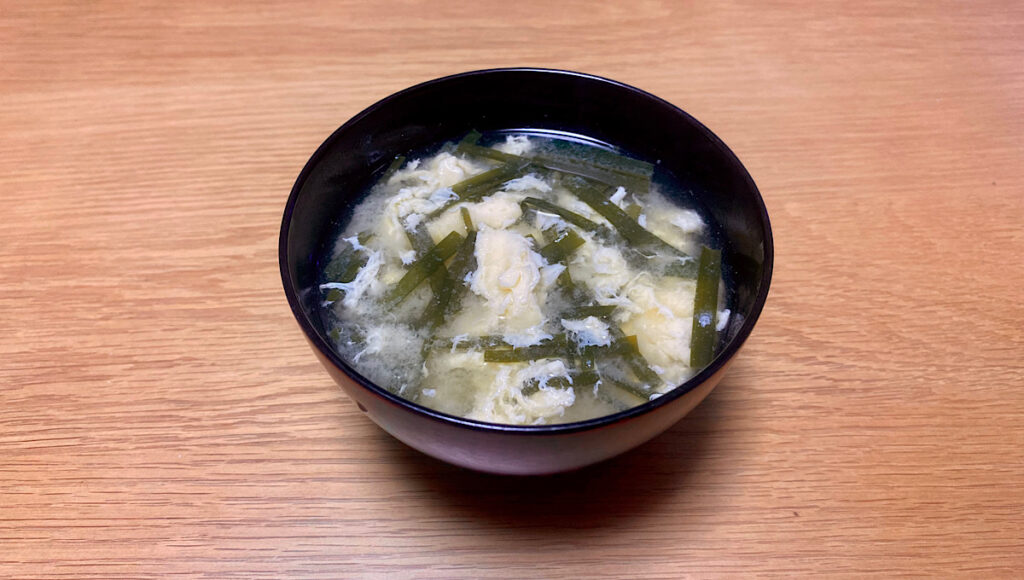

残りは、卵とじのニラ味噌汁にしました。

おわりに

収穫翌日には、新たな葉を伸ばし始めていました。

素晴らしい生命力ですね。ニラはこうして1年の間に何度か収穫できるようなので楽しみです。

本来は、収穫の度に追肥が必要なようですが、ミミズコンポストからの栄養供給を信じて、余計な追肥はせずに見守っていきます。

コメント