ベランダ菜園(MBS)で構築中の水圏については、ほとんど記事にできすていなかったので、間もなく1年目を迎える前に記事にすることにしました。

1年前に構築した淡水水槽から、現在海水水槽も構築中です。

まずは、ベランダ菜園で最初に作った淡水水槽の状況についてご紹介します。

内容が長くなりますので、記事を2つに分け、最初にシステム構築の流れをご紹介し、2つ目で実際の運用状況についてご紹介していきます。

菜園附属ミミズコンポスト連動型の水圏

システムの構造イメージ図

当初の計画では、このようなイメージでした。

上段の菜園附属ミミズコンポストと下段の淡水水槽プランターを水中ポンプを設置することで循環させる計画でデザインしました。

魚の飼育水で植物を育てるアクアポニックスに近いシステム構造ですが、ミミズ餌場があることが大きな違いでしょうか?

しかし、今に至るまで、水中ポンプは設置せずに運用しています。

システム構築

実際にシステムを構築する上で、構造的に同じものを2セット用意し、実験区を石灰石(L-1号)、対照区を軽石(P-1号)として、石灰石しようによる陸圏や水圏への影響を比較できるようにしました。

石灰石からのCa溶出やpHの維持効果、生体への影響を観察するためです。(生物の代謝活動は、基本的に環境を酸性に傾けるため、アルカリ分を含む石灰石の効果や影響を見てみたかったのです)

思惑としては、収穫により失われ、堆肥化する生ゴミからは供給出来ないミネラル分を天然の鉱物から供給できればと考えて始めました。

正直、感覚的に設定して始めた実験です。

土壌や鉱物、ミネラルの話になると専門外でしたが、知り合いの農家さんに「ミミズコンポストだけでは足りない栄養がある」と言われたことや、「森の栄養が海を育てる」的な話の内容から着想を得て、とりあえず手に入る材料で思いつきて始めた所が強い実験です(笑)

これに関しては過去の記事でも何度が紹介しています。

ミネラルについての考え方

先に上段陸圏(菜園附属ミミズコンポスト)から...

上段の陸圏である菜園附属ミミコンの構造(餌場)や配管の連通や防水方法については、過去の記事で作り方を紹介していますので、ここでは簡単に概要を紹介します。

●菜園附属ミミコンの餌場づくり●プランターへの配管連通方法

使用したプランターはアップルウェアー製の『菜園コンテナ』です。

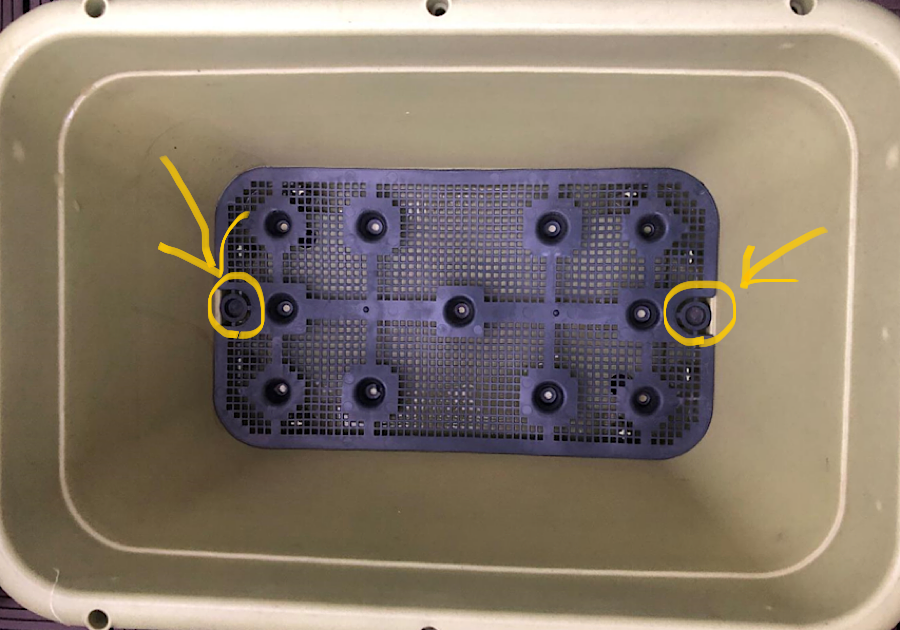

このプランターには、附属の中敷きと、排水用の穴及びその栓(黄色矢印)がついています。

上段の陸圏と下段の水圏の循環機構を作る為、不要な排水穴は、排水栓で塞ぎました。排水栓で塞げばプランターは水槽になってくれます。

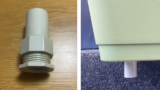

上段の陸圏には、下段の水圏へ排水できるよう配管を通しました。内側には水栓エルボを使用し、水栓エルボの高さ分を液面として、プランター底部に水が残るようにしました。

なお、水栓エルボの口はトリカルネットでカバーして、砂利などが流出しないようにしました。

そのエルボの高さ(液面)に合わせて、溶出による影響を観察したい鉱物を4L(高さ約2㎝)敷き詰めました。

実験区には石灰石を敷き詰めました。

対象区には、pHへの影響が少ない軽石を敷き詰めました。

次に、石灰石や軽石の上に富士砂(溶岩石)も3L(高さ約1.5㎝)敷き詰めます。

富士砂は、その上に敷き詰めた土壌の流失防止と、富士砂に含まれるミネラル(特に植物の光合成に必要な鉄分)の溶質を観察できないかと考えたからです。

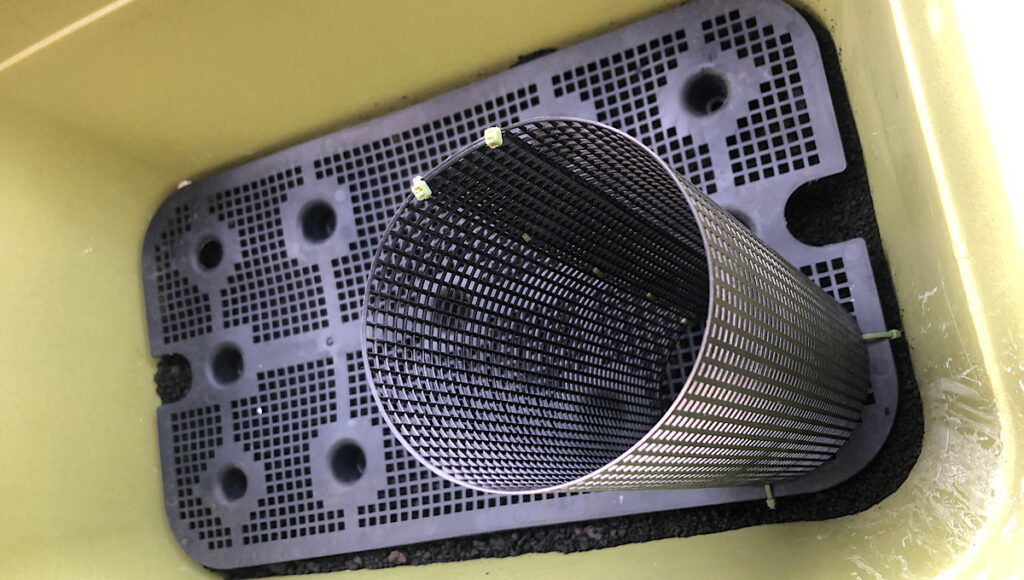

次に水脈管として機能させるための円柱状にしたトリカルネットを、プランターの中敷きに設置しました。

下の写真は、ミミコンの餌場を設置して完成した菜園附属ミミコンです。

プランター中心ぶりに設置している茶色の容器が生ごみを投入するミミズの餌場です。その横に円柱状にして埋め込まれたトリカルネットが”水脈管”で、中に富士砂を敷き詰め水が、浸透しながら下段の底砂へと流れ、配管を通って下段の淡水水圏へと流れる構造になっています。この”水脈管”は機械的循環を行う時のために作ったものです。

”水脈管”は、ポンプ設置による循環用としてはまだ使用していませんが、下段水圏に蒸発分の水を給水する際に、ここから給水するようにしています。

5月現在の状況としては、こんな感じです。上段の陸圏に、スナップエンドウ、ニラ、ビオラを中心に、群生させています。

下段水圏(水換え不要を目指す淡水モナコ式)

下段の水圏もアップルウェアー製の『菜園コンテナ』を使用して水槽化しました。

内蓋はプレナム層として使用しました。

プレナム層の上に実験区は石灰石4L(2㎝)、対照区は軽石を4L(2㎝)敷き詰め、その上に富士砂を4L(2㎝)敷き詰めて完成としました。

水を入れたのは2021年3月28日で、生き物を受け入れたのは6月21日からでした。

※完成時に写真を残していませんでした。。。

水を入れた初期のころの状態(といっても生き物を入れてから2ヵ月が経過した8月の写真)はこのような感じです。

to be continued

次に、実際の運用状況に、実験区と対照区を比較しながらご紹介します。

暖かくなり、システム内の状況が変化し、ついにNO3とPO4が検出されます。。。

後半記事は、こちらです。

コメント