2022年3月26日の時点で、ベランダ菜園初挑戦から1年が経過しました。この1年を振り返り、ベランダ菜園から始めたMBS(Minimum Biosphere System)構築に向け、得られた経験を振り返ります。

MBSの構築状況

ミミズコンポストによる土壌環境の構築

ファーストシーズンのメインテーマは、土壌環境の構築でした。

主役はミミズ。中心的舞台は、菜園附属ミミズコンポストです。

土壌環境の構築具合の評価としては、数値化が難しく、主観的で感覚的な評価になってしまいますが、次の6点です。

1.継続的な生ごみの処理 2.ミミズの増殖(赤ちゃんの確認) 3.土壌の柔らかさ(フカフカ具合) 4.餌場外での堆肥(ミミズの糞)の確認 5.植物の生育活性具合 6.pHの維持

1~3は確認出来ました。

ミミズが逃げ出さず、生ごみを継続的に処理し、増殖も確認できたということは、ミミズにとって適切な環境が保たれていると考えました。

また、彼らが元気に活動しているということは、土壌を取り巻く環境及び微小生物も含んだ生態系が順調に構築されているのだろうと考えられました。

4については、枯れた葉や枝などを土戻しのため、土壌表面に堆積させているため、目に見えて分かるものではありません。

ただ、土戻ししたものは、全て時間の経過とともに分解されています。であるならば、分別できていないだけで堆肥化出来ていると考えていますし、枯れた葉に薄っすらと見える微生物のコロニー(カビ的な感じ)などを見れば、ミミズだけではなく、微小生物も大いに分解に関わっていることが伺えます。

5については、ファーストシーズンを通しただけでは、判断が難しいところですが、例えば冬を越し、再び葉を広げはじめたニラやビオラの成長具合が前年よりも良好な印象を覚えると、彼らの根が土中にしっかりと根を伸ばし、根圏の生物層も豊かに生態系として熟成に向かっているのではないかと実感できます。

6のpHついては、数値データですが、pH7.0で継続安定しており、土壌内の環境が崩れていないことを伺えます。

最終的には、生産量という数値で判断しなければならないと考えていますが、それだけでなく、病気の発生具合や確認できる生物相などにも目を向けながら、評価基準を精査していきたいと考えています。

水圏エリアの環境構築

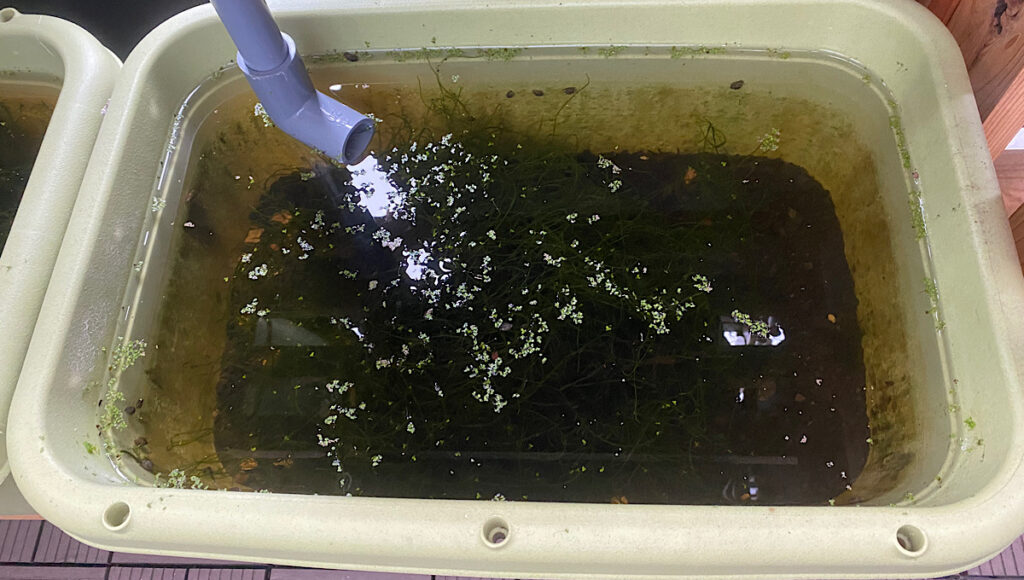

水圏エリアについては、成育状況のまとめが全然追い付いていない状況ですが、いい感じに環境構築していると考えています。

その評価としては、主に次の3点です。

1.大型生物(魚やエビ)の生存 2.水草の増殖 3.水質の維持

現状、機械的な循環系構築はまだ行っていませんが、1~3は現状達成できていると感じています。

※補足:5月中旬に水質検査をしたところ、2末には無かったNO3とPO4の蓄積を検出しました。

1については、タナゴやエビが冬を越し、生存を確認出来ました。

2については、正直驚いたところですが、直接的な太陽光が届かない設置場所において水草が大いに増殖していることです。水草の生命力に感服しているところです。

3については、透明度を維持し、餌や排泄物由来で蓄積する傾向がある硝酸が検出されないことやpHが維持されていることからも、水圏エリアの生態系が構築され、環境が安定的に維持することが出来ていると感じているところです。

なお、機械的な循環は未だ導入していませんが、菜園附属ミミズコンポストへの水やり時には、浸透した分の水が、土壌の栄養と共に下段にある水圏の水槽へ配管を通って流れていきます。

また、菜園附属ミミズコンポストで発生したアオムシなどの幼虫やトビムシなどを、時折、水圏の魚の餌にしたり、水圏で増えすぎた浮草を菜園へと戻したりするなどしており、緩やかな物質循環を人為的に行っている状況です。

セカンドシーズンで、遂に機械的循環を導入したいところですが、これとは別に新たに水槽も増やす予定です。こちらも今後は紹介できればと考えています。

生物の相互作用

ファーストシーズンで実感できたことは、生物の相互作用による環境の熟成と安定化です。これは、室内で行ている海水生物の無換水水槽でも実感できていることですが、生物の特性と、その相互作用の効果を生かせる生態系を構築することが出来れば、農薬や化学肥料、過度な機械化に頼らずとも育成は可能だということです。

まあ、生産量に拘らず、ただ生き物を育てるだけに集中している現状としては、「まあ当然」とも言えますが、改めてこれを確認出来たことは大きなことでした。

「ブロッコリーの収穫」に関する前記事で触れた内容の繰り返しですが、寄せ植え菜園を通して思うところは、「害虫」や「カビ」、「病気」の出現など、一見「害悪」と切り捨てたくなるようなイベントが、生態系における重要な機能の一部であり、指標でもあることを強く実感できたことです。

生ごみを入れすぎて分解が遅れればコバエやカビが発生しますが、適度な分解が進めば、自然と数を減らして消えていきます。アブラムシが入れば、テントウムシが捕食に来たりします。

こういった指標に注目しながら、どういった育て方をすれば、回避または、上手に付き合えるのかを見つけ、生産量をいかに伸ばしていけるかは、今後の楽しみなると考えています。

それらは、緩やかな反応で、即効性はありませんが、生物の相互作用としての生態系が構築され、熟成されていけば、緩衝作用によって安定化させられる環境作りが出来るのではないかと印象付けるものです。

即効力を持ち、便利に開発された薬や化学肥料を使えば、すぐに解決可能かもしれませんが、相応にして、対象作物と目に見えにくい土壌生態系の関係性を分断し、破壊している可能性が高いと感じてきますし、これなしでは、継続的な生産が出来ない状況を自ずと生んでいるのではないかと考える所です。

Mauerが家庭で行うレベルの生産は、売ることを目的に作っている訳ではありません。自然が生み出した生態系の仕組みや、生き物を育てて食べるという行為を、子供たちと楽しみ、学ぶためにはじめました。

そもそも、家庭菜園を行うのに、わざわざスーパーに並ぶような大規模農園が作る野菜を作る必要もないと考えていますし、規模が小さいからこそ苦労しても無農薬無化学肥料を行った方が、学ぶことも多くあり、楽しいだろうと考えている所もあります。

虫にやられて、大きく育たたず、見た目が美しくなくても、そこに関わり、物語が見えていれば、見た目が悪くても、子供たちは、育てや作物を美味しく食べれることが、今回良く分かりました。

また、冬場に枯れながらも、春には新たな葉を広げる生物の何気ない一場面を実際に体感すると、枯れた葉の中にも生命の躍動を感じることができます。小さなベランダでも、そういう生と死の対比と循環を目の当たりにする瞬間には、生命の奥深さや命の尊さを感じることができます。

セカンドシーズンに向けて

こういった楽しい発見が出来るからこそ、引き続き基本は変えずに寄せ植えによる無肥料無化学肥料による栽培を続けていきます。

セカンドシーズンでは、ミミズコンポストの堆肥の利用、前年度との作物の生産具合の比較、新たな品種への挑戦など、進めていきたいと考えています。

コメント