究極の循環を目指して

地球に生命が誕生して約38億年。地球と生物は、究極の循環システムである「生物圏」を構築することで、地球自身の素材を一度も取り替えることなく、その生命を存在させ続けています。

一方、人類は「環境問題」という言葉を誕生させました。人類の営みが生物圏の循環システムに不均衡や歪みを生じさせたことで生まれた言葉ではないかと考えています。

この地球で人類が永続的な生活を営むためには、この「環境問題」へのアプローチが必要となりますが、その一つとして、生物圏として構築された「究極の循環システム」という視点から技術や生活の在り方を見直し、再構築する方法もあるのではないかと考えました。

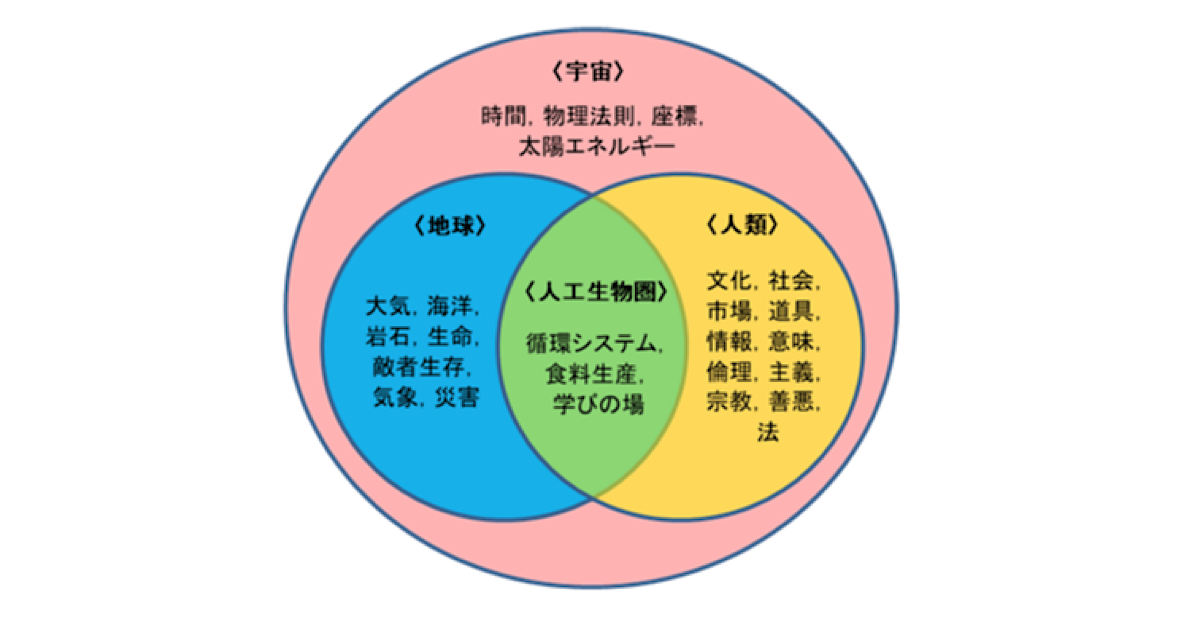

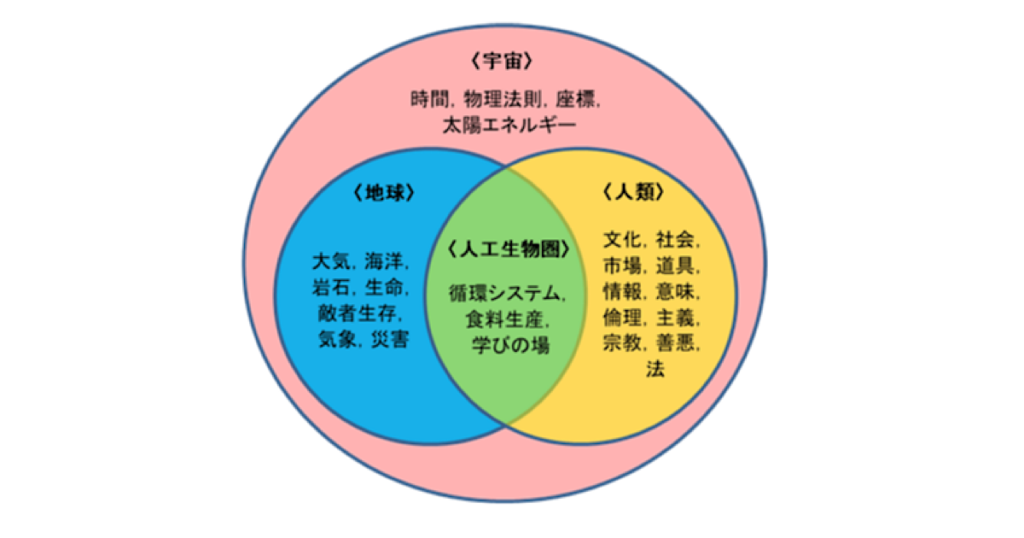

そこから生み出される技術や生活の在り方は、この「究極の循環システム」と親和性が高いものになると考えており、その先に見られる地球と人類の交わるところに生じる「人類の持続可能な生命活動の現場」を「人工生物圏」としました。

一方で、生物圏が織りなす営みは複雑で人知を越えた領域だとも考えています。目指す先にゴールがあるのかも分かりませんが、挑戦する価値は十分にあると考えています。

人工生物圏(Artificial Biosphere)を定義する

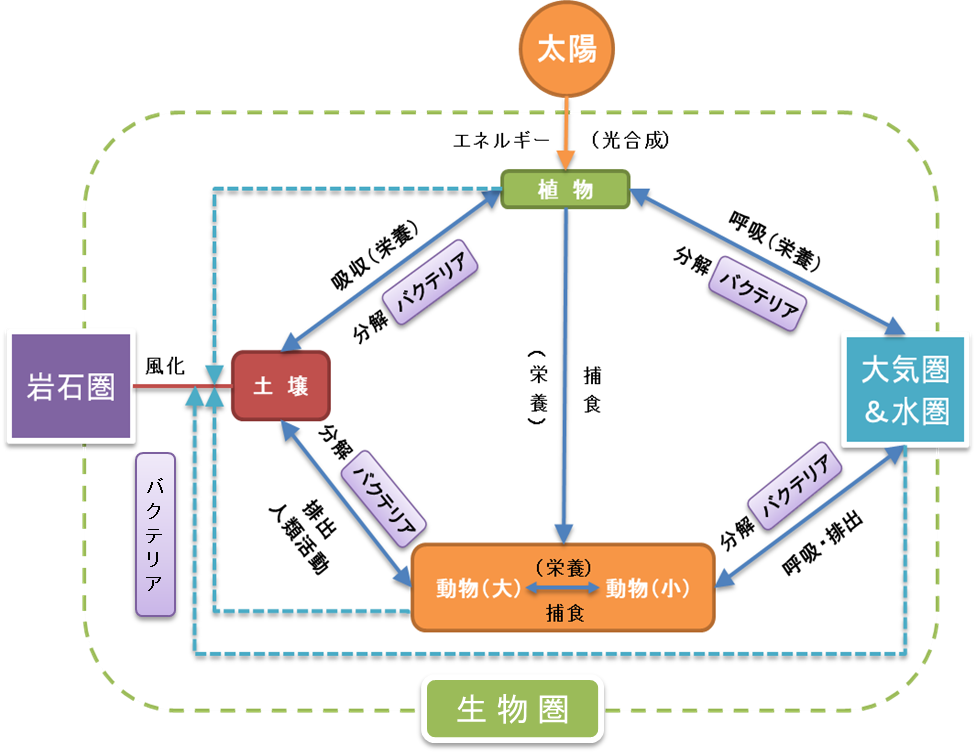

まず、生物圏とは何でしょうか?地球科学では、地球の表層領域を水圏&大気圏及び岩石圏に区分します。生物圏は、これらの領域に重なって、地表や地中のみならず大気圏、水圏に広がります。

生物と非生物の相互作用で成り立っている環境の系を生態系と呼びますが、生物圏とは地球環境の全領域に広がる生態系の総体、及びそれが占める範囲と定義されています。

図では、生物の相互関係と、それらを取り巻く自然環境の関係が示され、生物の存在し得る領域を緑の破線で生物圏と表しています。

生物は、緑色植物の光合成による太陽エネルギーの化学エネルギーへの変換、岩石の風化、海洋及び地表付近における有機物の生成と分解、体内への微量元素の濃縮、蓄積など、地球上でのエネルギー及び物質循環に大きく関わっていることが示されている。石油、石炭、天然ガスなどのエネルギー資源は勿論のこと、リン鉱、石灰石、一部の鉄鉱石なども、過去の生物活動の遺産にほかならない。逆に生物の状態や活動は、環境によって強く影響を受ける。

引用元:土田直一『土壌および生物の元素組成のバックグラウンド象』

これらの関係性を眺め、ふと日常に広がる自然の営みに目を向けたとき、生命がおよそ38億年の長きにわたり生存していく上で、いかに地球と上手に付き合っているのか、その完成度の高さに息を吞みます。

生物圏とは、まさに「究極の循環」を体現したシステムと呼べます。

これを技術として確立できるならば、テラフォーミング(惑星移住)も可能と言えるでしょう。

この「究極の循環」の理解と構築を目指したい。先ほど、地球と人類の交わるところに生じる「人類の持続可能な生命活動の現場」を「人工生物圏」としましたが、次の様に表現してみたいと思います。

宇宙は、質量、時間、座標等の物理法則の諸原則を有し、地球及び人類を内包しつつ、生物圏に重要な太陽エネルギーを提供してくれます。

地球は、大気圏、水圏、岩石圏等の資源から、生物がおりなす適者生存や生物圏としてのモデルを提供してくれます。

人類は、言葉を持ち、世界に意味を持たせ、他生物とは一線を画する社会性によって文化を築きました。そして、道具等の資源だけでなく、理論や倫理、思想など、目に見えない頭の中の資源を提供します。

人工生物圏では、人類の持ち込む理論及び道具と、地球の自然界から持ち込む生物及び非生物的資源の再配置によって、一定の空間に生態系を築くことになります。人類側の主観でもって組み立てる人工生物圏では、人類そのものが環境であり管理者となります。しかし、その良否は、自然界が持つ絶対的なルールの前に、無慈悲に判定されると考えています。

そこにヒエラルキーがあるとするなら、宇宙>地球>人類となるでしょう。

人工生物圏の管理者である人類は、グリム童話の『死神の使いたち』ではないですが、人工生物圏からのシグナルを真摯に受け取る必要があります。環境維持のため、人類の生み出す「モノ」を選定・選択し、これを駆使して調整や軌道修正を行わなければならないのです。

キーワードは「モノ」の評価

現時点の人工生物圏を構築する上で考える上で最も欠かせないキーワードこそ、「モノ」の評価だと考えています。

人工生物圏の長期的な永続性を構築するためには、システムを構成する材料その「モノ」が、そもそも永続的に利用可能なものでなければならないからです。

しかしながら、この「モノ」というキーワードほど可視化し、どう評価すべきなのか難しいものはないとも考えています。

人工生物圏研究所は、「究極の循環」を目指していますが、これを突き詰めていこうとすると、システムを構築する際に使用するあらゆる「モノ」そのもののバックグラウンドの見えなさに愕然とします。

例えば構築した循環システム内で生態系を築き、生物生産を継続して行えるようになったとするならば、それで一つのシステムが完成したことを意味します。しかし、その一方でシステム構成するために外部から持ち込んだ材料そのものの環境的、社会的な持続性に問題はないのか?そこにもっと意識を向ける必要があるのではないか?とも考えるようになりました。

人工生物圏研究所としての活動

話せば話すほど人工生物圏の完成には途方もない課題が広がっているように感じます。

ですが、この究極の循環を人工生物圏として構築できた先にこそ、人類にとっての「持続可能で豊かな生活」への道が開かれると考えています。

大風呂敷を広げざる得ないような話をしていますが、「人工生物圏研究所」としての活動は、元々は個人的かつ家庭菜園レベルの非常に狭い世界からスタートした運動でした。

2024年からは、家庭レベルを飛び越えチームを組織し、陸上養殖技術の開発を主軸として再スタートするこになりました。

それでも、まだまま小さな運動であることは変わりませんが、あれこれぶつかりながら、苦悩しながら、楽しんで「究極の循環」を目指し、進んでいきます。